2003年2月26日、このブログを始めた日。まもなく19年。

2020年11月23日、これから一日も欠かさず書くぞと決めた日。

連続アップ記録、まもなく1年になります。

なぜ私は書くのか。

元の元をたどれば、書くことが好きだからです。

じゃあ、このブログ、好きという理由だけで19年も書いているのか。

3日前、「したいことをしている」というタイトルで、

>自分にとって仕事ってなんだろうと思います。

>少なくとも義務じゃない。したいことをしているだけ。

>その俗称がたまたま仕事。かな。

と書いたら、

写真の本、『自分の〈ことば〉をつくる』の著者、細川英雄先生が、

「自分の「好き」こそ、well being 善く生きるの元ですね。」と

コメントをくださいました。

するべき仕事をちゃんとしながら、でもちょっと時空を超えたところに

逃避してみている今、読みかけのままだったこの本を読み終えたので、

読みながらつけた付箋のところに書かれていることをたどりながら、

私の「好き」「well being」の分析を、ちょっとしてみます。

「好き」というのは、自分が生きたいように生きたいという自由の感覚で、

この漠然とした感覚こそ、人間が生きていく上で最も大切なものだと。

そうすると、私の「好きだから書く」というのは、

私にとって、生きていく上でとても大事なこと、ということになります。

しかし、好きだから書くということだけだったら、自分しか見ないノートに

書いたっていいのに、なぜそれをオンライン上で公開するのかというと、

私の生の充実のために、自分が考えていることを他の人に示して、

お互いに表現し合う必要があるからだということらしい。

では、私は19年間何を書いてきたか。

もちろん、今日は何した、何食べたということも書き連ねてきたけれど、

でも、そこにも私を込めて、私のことばで書きたいと思ってきた気がします。

もしかしたらそれが「主張のオリジナリティ」?・・・だったらいいな。

表現活動の一つの目標は「自分で自分を納得させるため」というのは納得。

考えながら書き、考えては消し、さらに考えたことを書く。

実は、ブログ一つ書くために毎日毎日それを繰り返しています。

そうしていると、書き始めたときとは違う内容だったり結論だったりに

行き着くことも結構あって、それがまたおもしろいなと思っています。

「一番大切なことは単に生きるのではなく、善く生きることだ。」

というソクラテスのことばが冒頭に、お孫さんに向けて記されています。

私は、「一度しかない一生」だからと思って日々生きています。

その生きた証として私は書くのかもしれません。私のwell beingのために。

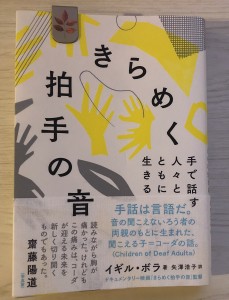

※カバーを外して持ち歩いていて、今、この異空間にそれがない。

加えて雨に濡れて赤い紙のインクが白いところにうつってしまった…写真。