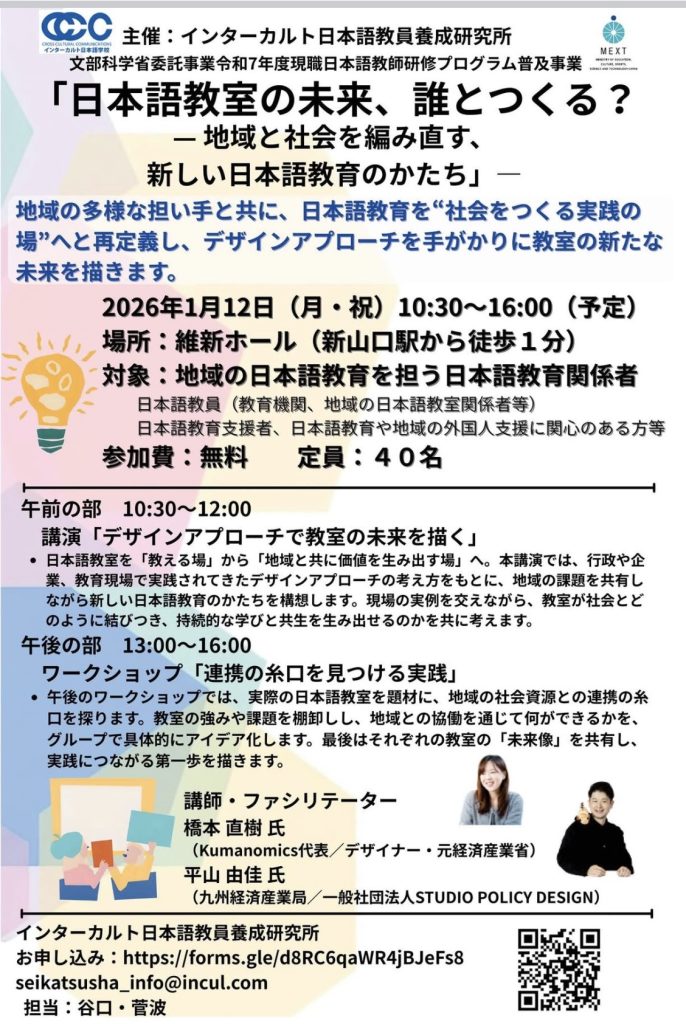

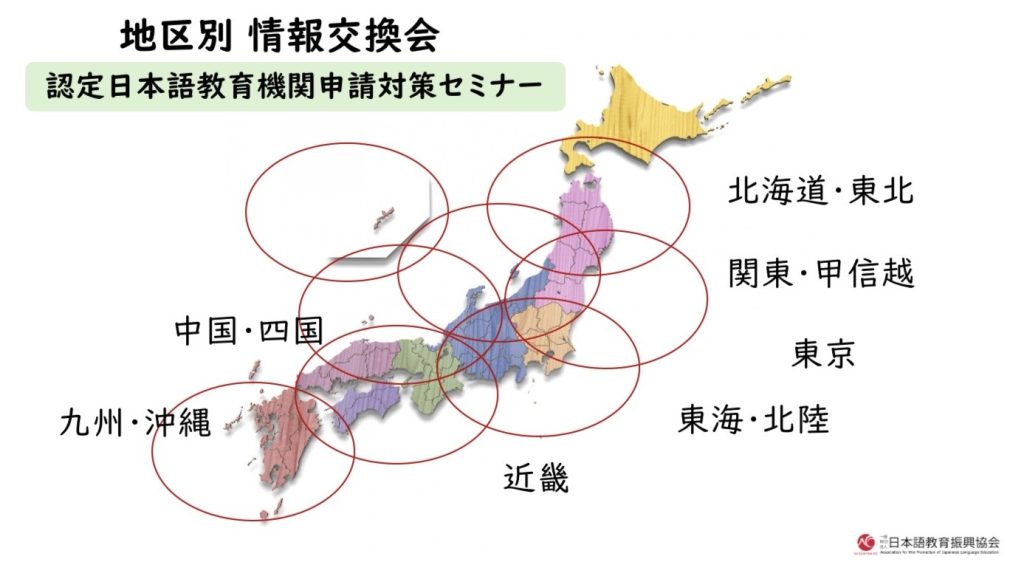

今年度の文科省委託事業、現職日本語教師プログラム普及事業の、

中国ブロックのセミナーも終わりました。

今日の講師の橋本直樹さんは元経産省、今、Kumanomics代表。

ビジネスと政策の接点をデザインする。社名、クマノミクスの由来は、

クマノミとイソギンチャクの互いに利益をもたらす関係性からだと。

平山由佳さんは九州経済産業局勤務の傍ら、橋本さんとのお仕事が副業、

自らの中にクマノミとイソギンチャクを有する方でした。

お二人は、こうして様々なところで人々の心に火を灯しているのですね。

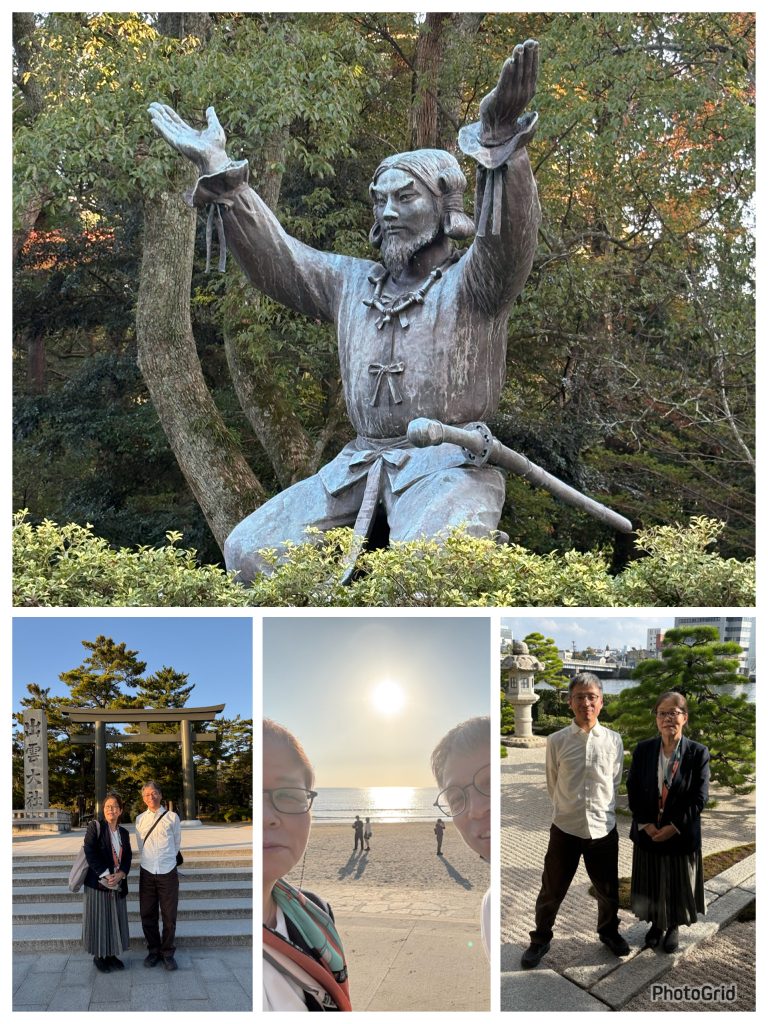

で、山口のお店では、フグのひれ酒に本当に火を灯していました。

昨日飲みました。一言、美味い(うまい)。

新山口駅前の会場、維新ホールは、知らなかったのですがKDDIので、

新山口駅は元、小郡駅。小郡駅は高校の修学旅行で降りた駅でした。

まず、新幹線を小郡で降りて、秋吉台、秋芳洞、松下村塾。

その後、広島の原爆ドーム、記念公園、安芸の宮島。

そして、京都(…は、中学の修学旅行とかぶり)だったと思います。

20時前に無事羽田空港に着いて、今はリムジンバスの中です。

同行の谷口さんは、2本前のキティ号で帰って行きました。

お疲れ様でした。疲れました。